Der LK Chemie zu Besuch bei der Merck KGaA in Darmstadt

Gleich am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien unternahm der Q3 LK Chemie seine schon lang erwartete Exkursion zur Merck KGaA.

Nach der Ankunft in der beindruckenden, hochmodernen Eingangshalle von Merck wurden wir von Frau Preßler-Rickert, für diesen Tag unsere Betreuerin, herzlich begrüßt und zum Besucherzentrum weitergeleitet, wo wir in die verschiedenen Forschungs- und Betriebsbereiche von Merck eingeführt wurden.

Zum einen forsche und produziere Merck im Bereich der Arzneimittel und habe sich dabei insbesondere auf die Krebstherapie spezialisiert. Außerdem beschäftige sich Merck mit Elektronik, worunter unter anderem auch die Entwicklung von Displays fällt, was wir im Folgenden Verlauf näher betrachten sollten. Außerdem stelle Merck allgemeine chemische Produkte für den Laborgebrauch her, weshalb die Firma von der Führungsleiterin auch als „Amazon der Chemie“ betitelt wurde.

Im Anschluss daran unternahmen wir mit einem Bus eine Rundfahrt über das riesige Merck- Gelände und sahen dabei Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsgebäude. Das Technikum durften wir dann auch selbst betreten und sahen hautnah, wie spezielle, mit Kieselgel beschichtete Glasplatten für die Dünnschicht- Chromatographie hergestellt und im Anschluss von Mitarbeitern einzeln analysiert und daraufhin aussortiert oder weiter maschinell verpackt wurden.

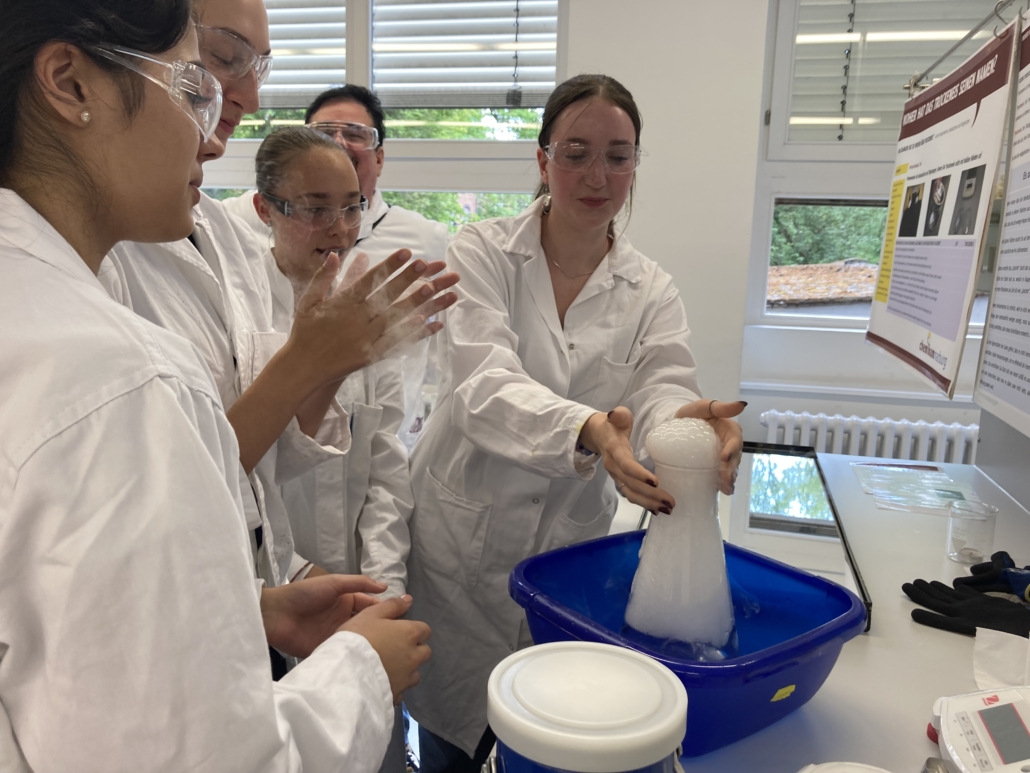

Bevor wir eines der Synthese- Laboratorien betreten durften, bekamen wir einen ausführlichen Vortrag über die Unterschiede zwischen OLED (Organic Light Emitting Diodes) und LCD (Liquid Crystal Display) Displays durch eine Chemielaborantin und einen Chemiker für Verfahrenstechnik. Diese Abteilung ist somit nicht nur für die Entwicklung der Produkte zuständig, sondern auch für den optimalen Ausgleich zwischen der Qualität und dem ökonomischen Aspekt. Dabei war es für uns überraschend, dass der Chemiker selbst eher die Büroarbeit leistet und nicht primär im Labor steht.

Unmittelbar danach begaben wir uns für eine Mittagspause in die Kantine, wo eine abwechslungsreiche Auswahl an Mahlzeiten angeboten wurde.

Nach einem anschließenden Rundgang durch die Inneneinrichtung, werden uns noch die unterschiedlichen Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten bei Merck dargelegt, die vom Koch bis zum Pharmazeuten reichen. Damit war diese ereignisreiche und spannende Führung leider zu Ende.

Der „Spiegelsaal“ der Merck KGaA, beleuchtet von zahllosen OLEDs, ist einer der wenigen Orte auf dem Betriebsgelände, an dem das Fotografieren erlaubt ist.

Autorin: Soraya Kahloula